職涯策略思考Part 1:薪水與能力

不知道怎麼開始規劃,往往是 「因為知道的資訊還不夠多」 。有太多種規劃的方向跟人生的定義可以去搜尋、自己思考,但我會著重在 規劃的方法 做分享,希望對學弟妹們有些幫助。

新鮮人找工作,一定會想起一段口訣:錢多事少離家近。 這句話提供給我們三個向度:薪水、工作量跟通勤時間。但仔細思考,工作量跟通勤時間其實都是在評斷「自己除了工作外,還有多少自由時間」;而工作量的另一個考量,則是「是否能累積能力、經歷」。基於以上的分析,就可以把找工作的向度寫成:

薪水、能力、時間

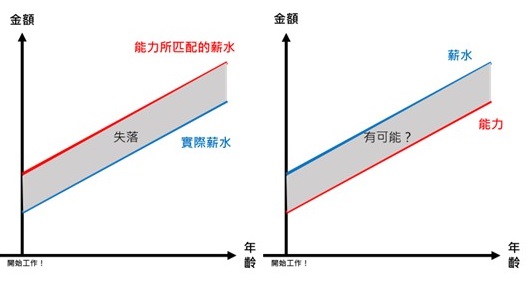

接著再想一個問題:能力所匹配的薪水,與實際領到的薪水,在同一個時間軸下會呈現哪一種圖形呢?

不論是誰,往往覺得自己能力高、領低薪,但我覺得實際上也應該是這樣,大部分的企業也不敢一下子就給新進員工超乎預期的薪資;如果薪水比能力高,坐得也不安穩,不是昧著良心就是氣死同事,反而延伸出更多問題。

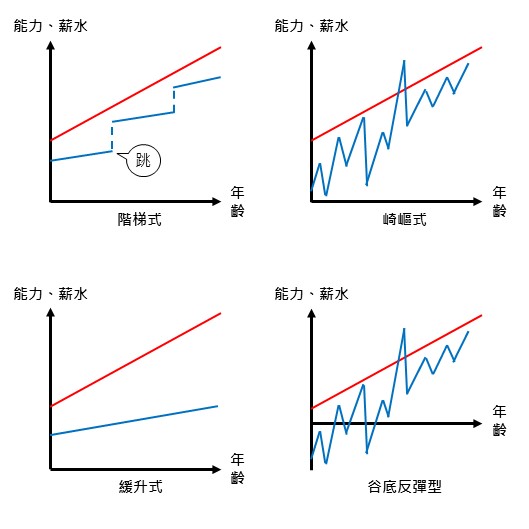

但如果能力在薪水之上,那麼從大學畢業到退休,薪水跟能力的成長曲線又會是哪一種?

無論是哪一種,能力一定是影響薪水很重要的要素,而且比起薪水的調漲,能力的提升往往更加重要。在《彼得原理》中提到:「一個人的職位,最後會卡在他最不適任的位子上。」所以想要打破限制,一定要一直累積自己的實力。

而實力又可以分成硬/軟實力、企業環境這兩種向度做探討。

一、硬實力與軟實力

硬實力可視為專業能力,依據不同的產業、產品與職位而有很大的差異,比較難有延伸性。例如軟體工程師要轉作硬體,基本上還是從零開始學,只是因為對於產品架構與跨部門合作有經驗,可能會比應屆畢業生更快上手。又像是投資股票,要投資不同產業、產品也需要重新做調查,只是有經驗的人在重新分析時會比較快。若新鮮人要培養硬實力,建議從大企業開始,比較會有完善的學習架構。

軟實力則比較難以量化評估,像是人際關係、時間管理、溝通談判、彈性適應力,都是軟實力的一種,主要以「你做過什麼事、得到什麼果效」來判定。在預備軟實力時,可以先試想:我可能會在這份工作會遇到什麼問題呢? 尤其是越小的問題,更講究軟實力, 例如要帶便當還是跟同事一起出去吃飯、怎麼跟主管互動、怎麼跟供應商談判,都可以作為學習的主題去準備。(Part 3. 辦公室工作小撇步)

二、企業環境

以參考《非營利組織管理》的介紹,可將社會企業分成民營企業、公家機關與非營利組織,而每一種企業的營運方式都大不相同。前美國總統歐巴馬的職涯,並不是一開始就想做總統,而是他知道要累積在各種環境工作的經驗,才能用更廣泛的經驗來解決未來的問題,所以在大學時,歐巴馬就到非營利組織實習,畢業後則到律師事務所工作,最後一站才到政府機關服務。即使他最後不是總統,這樣的經歷也能讓他在其他工作也能得心應手。

在教會服事的小朋友,其實你們就已經在非營利組織工作過了,淺移默化中累積了許多的軟實力,例如人際互動、分享討論、活動流程、簡報製作等都有一定的概念,這些都是神給我們默默的祝福。記住:無論到哪裡,都要在那裏成為眾人的祝福,如同上帝給亞伯拉罕的祝福中說道:

我必叫你成為大國。我必賜福給你,叫你的名為大;你也要叫別人得福。

工作,並不是到一個地方蹭薪水,而是「被神派過去祝福那地」,絕不要帶著自卑感去面試,而是帶著神的使命感去,問神:這是我要去的地方嗎?祢能透過我在這地帶下祝福嗎?

——————–我是分隔線——————–

以下是找工作上的建議流程:

- 從學長姐或網路上用硬實力搜尋自己所適合的職位,例如機械系畢業可以做設備、機構、機械、包裝等不同種類的工程師。

- 用上述得到的職位名稱,去搜尋近期有開缺的企業。

- **很重要!**盡可能地找到該公司與部門的年報或運營資料,評估企業是在走上坡還是下坡。

- 面試時不僅要介紹自己,更要探聽企業與產業的消息。