大學預備指南 Part 2 需求篇

這一篇要來進一步解釋上一篇最後的問題:

你有發現哪裡有什麼需求是你想要解決的呢?

前Google台灣董事總經理簡立峰曾說過一句話令我印象深刻:

「未來是由"製造問題的人"來主導。」

管理學大師彼得‧杜拉克也說過:

「企業的本質,只有一個正確而有效的定義:創造顧客。」

製造問題、創造顧客,本質上就是創造需求,委婉的說法則是發現需求。

以前Nokia、Motorola的鍵盤式手機當道的年代,大家都覺得手機用按鈕操作是很正常的事情,但就是有一個人覺得這件事情需要改變,他就是名聞遐邇的賈伯斯,然後叫他手下的工程師想辦法解決、不然全部開除,所以才開創了智慧型手機的世代。

如果你再仔細觀察,念醫學院的高材生中,除了因為分數就是那麼高、家人逼迫外,有不少人是因為小時候家人生重病去逝而立志當醫生的,這也算是一種「看見需要」而做的選擇。

所以,究竟是我們周遭沒有缺乏,還是我們沒有看見他人的需求呢?我們可以從周遭的環境開始觀察,是自己的習慣、家裡的環境、班級、社團、教會,或是一些活動中,有一些值得改善的東西呢?

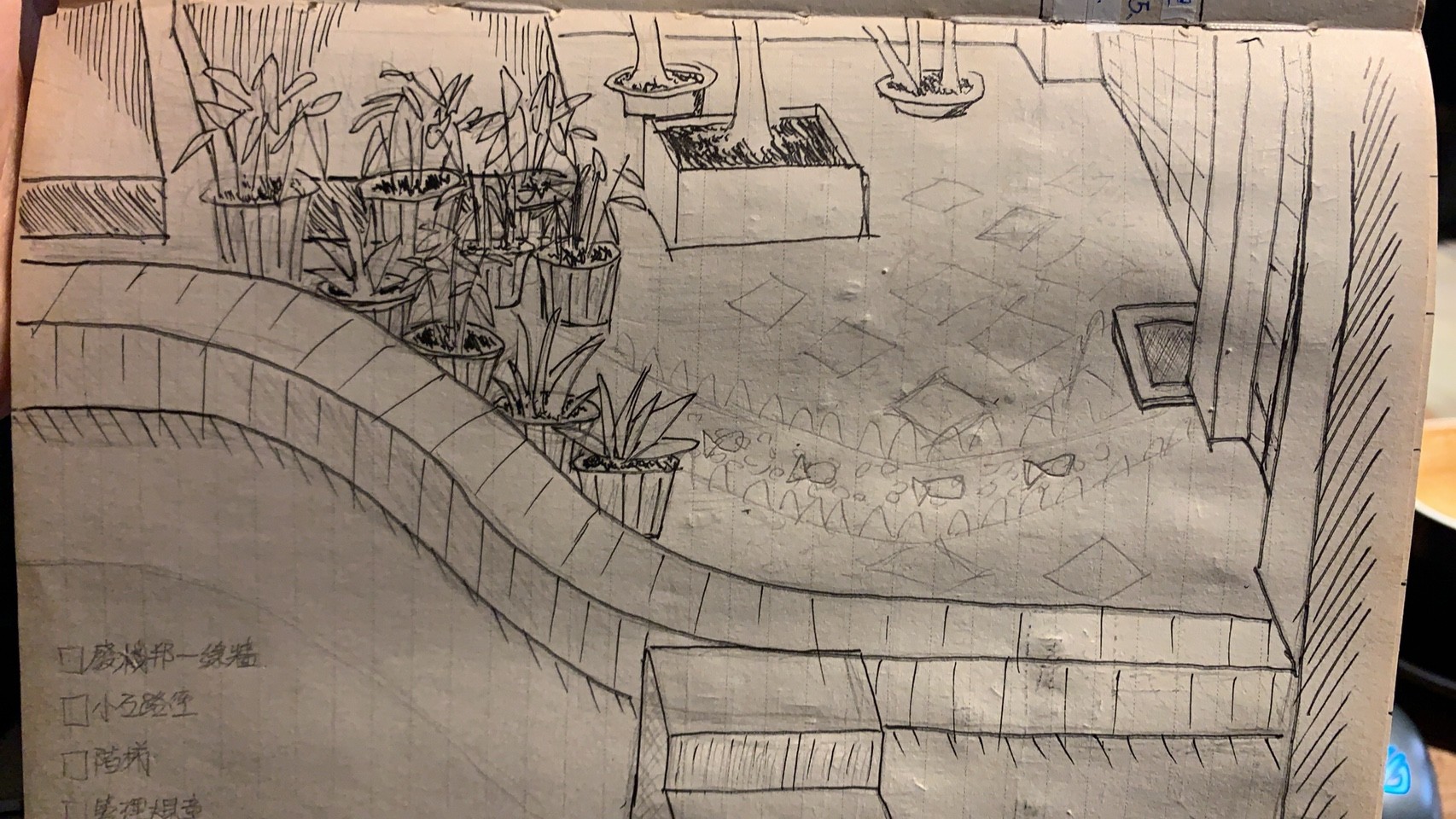

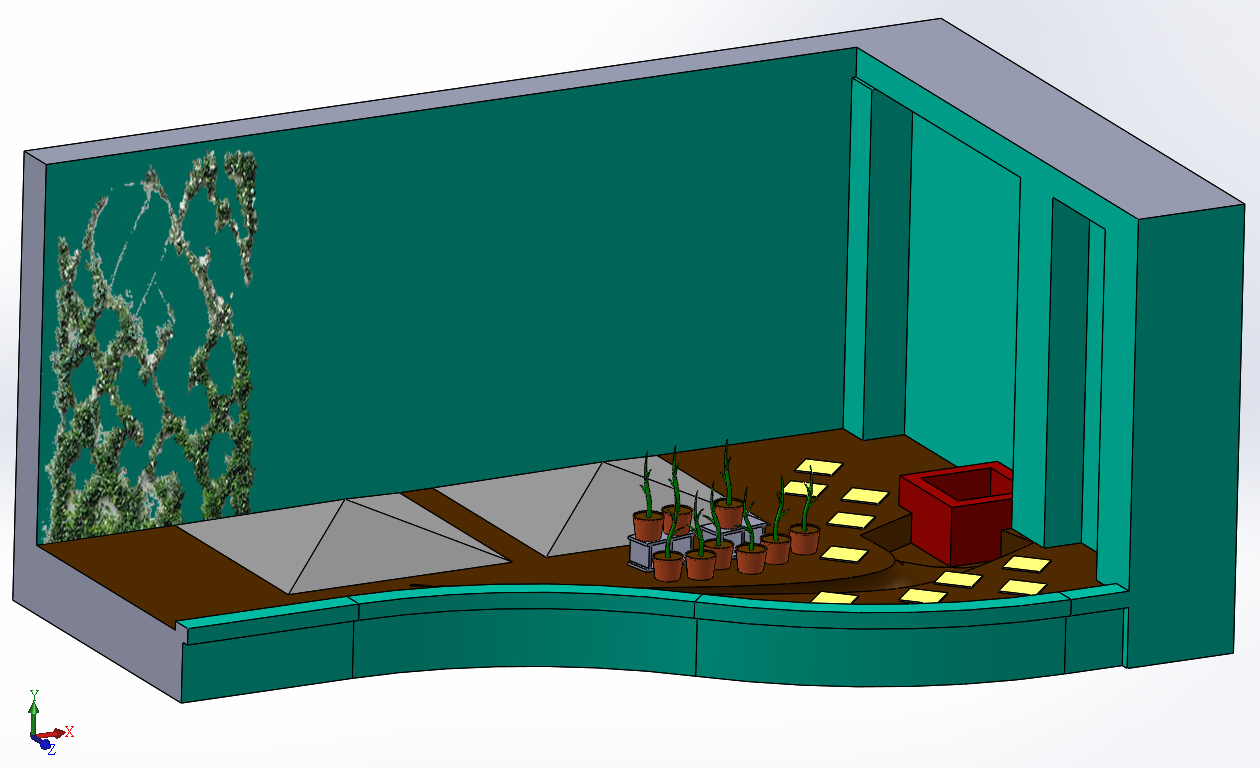

以我自己的例子,我所在的教會位於地下室,教會的小花圃因為地下室採光不佳,所以種什麼植物就死什麼,而且到了雨季更是常常淹水淹到走道來。雖然就在大家常經過的路上,但很少人注意到這裡需要改善。故此,我便開始著手丈量、草繪、畫設計圖,也跟我哥挖了一個小水溝來排水,也有教會的長輩定期拿一些好看的植物來放,讓這個地方便好看一點;因為現在植物還是活不了多久,所以有空的時候我就會查一點植物的資料、看有沒有辦法解決。

上述的例子又可以分成幾個可以學習的方向:

- 技術層面:丈量、畫平面圖、實際施工

- 知識層面:植物學、畫設計圖

- 人脈層面:我哥幫忙施工,也有人定期幫忙澆水

- 資源層面:教會長輩定期提供花卉植物

雖然這只是周遭環境的一個小問題,倘若真的要認真鑽研,恐怕都要去念個園藝造景系了!

如果知識是槌子、現實的需求是釘子,那麼以前的人都是碰到釘子找槌子,而現在的人則是有一打的槌子卻不知道往哪敲。不敢保證究竟是先有槌子好、還是先看到釘子好,但可預期的是:釘子會隨著一個人的成長越來越多(如果沒有變多可能要反思一下why),找到自己順手的槌子才是最明智的作法。