大學預備指南 Part 4. 大學的時間管理

上大學最大的差異,就是你擁有的資源比國高中時更多,能夠自主管理的時間也更多 (如果你離開家裡,你的夜晚可能是無上限的唷!);除了一些"得過且過"的人外,還是有些人就是能夠好好地運用他的時間,把8個學期當作8年在過。而對於如何規劃大學,可以用兩種做法來規劃。

第一種是「邊走邊看」的作法────適合還沒確定方向的人 ,在開放選課前再找課程、找隊友,突然看到有興趣的事情,也可以臨時更改課表,甚至覺得社團不錯、或遇到真愛、或想不開想創業等等,都可以臨時更改目標,只要在選課前規畫就好。這樣的方法比較不會有壓力,而且有一定的機會能夠拓寬自己的視野,去體驗不一樣的事物,大大地擴張自己的舒適圈,但是否能累積一定的成效就見仁見智了。與其說要做出一點成就,到不如說:這樣寫意的旅程,本身就是最好的收穫。

第二種則是「Top-Bottom」式的作法────適合有明確方向的人 ,將大學4年拆成8個學期,預先看好哪些必修課大概在哪個時間、哪些有趣的課程是沒有衝堂的,又有哪些時期很適合體驗一些特別的事情,都要一次安排好,才能確實累積到一定的成就。

以我的大學修課的慘案為例,對於基督徒來說最忙碌的時期莫過於年底的聖誕節,剛進大一的時候還不知道每堂課程的難易度,所以不怕死的修滿學分,以至於大學4年中,我唯一有被當的一堂課,就是在大一上學期修的一門通識課(超丟臉的XDDDD)。

到了大二下,我想說來看看有沒有機會去交換學生,殊不知人家早在大二上就要申請、大三下才能去;到了大三下學期末想說來修個設計學程,殊不知最後一堂課的週期是兩年一次,第一年開給大學部、第二年開給碩士班,然後明年就是開給碩士班的,所以我又跟一個夢想擦身而過。但我在專業外的課程,則採用「邊走邊看」的作法,從音樂、藝術、法律、心理學、園藝、能源、管理、財管、風險評估等等,都是我有在大學修過的課,讓我在畢業後能用不同的角度跟其他專業的人互動。

唯一美中不足的,就是沒能好好體驗社團吧!

對於有能力上大學的你,可以想像大學就是一座礦山。學費跟成績只是你上山的通行證,接下來要如何知道這裡有什麼礦、如何挖礦、要挖什麼礦、怎麼處理生礦(註)、生礦提煉出來的物質要用在哪,就是你可以花4年的時間去摸索的。

以上是兩個方法是針對年度計畫的規劃方法,下面則條列小時段的規劃方法:

- 時間管理1.0:列出所有該做的事情的清單,然後做完就劃掉。

- 時間管理2.0:做日程表,把該做的事情放在合適的時間。

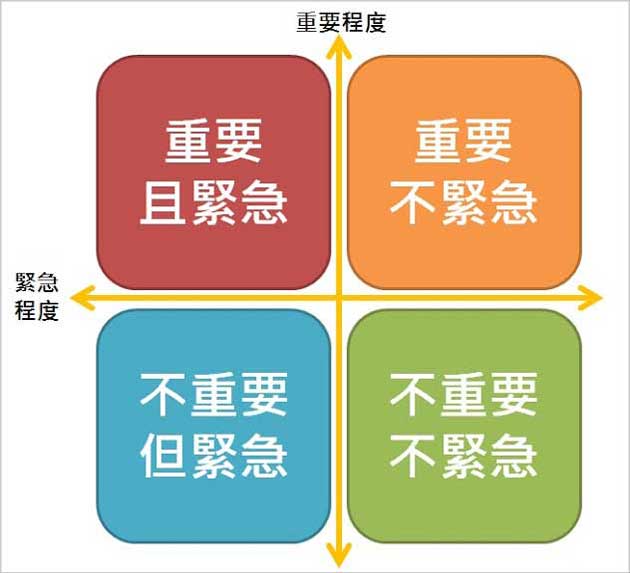

- 時間管理3.0:堪稱經典!以重要性與緊急性將事情分成四種;雖然是優先處理重要緊急的事情,但「重要不緊急的事情」才是更應該做的!!!(細節請參考《與成功有約》Ch.10-12:習慣三:要事第一)

無論最後你的規劃、你的決定是什麼,每個時刻都要記得:能夠讓你30歲回首後不會後悔的決定,就是最好的決定。

註:生礦是指未經處理的礦石。