《機智的好撒瑪利亞人》

在預備短期宣教的時候,機構的同工分享了這本書給我,希望能學習到什麼是真正的「助人」。這本書不僅適用於宣教機構,更是許多非營利組織與人道救援機構的重要參考書。

⏺️什麼是貧窮?

「貧窮」對我們的第一印象,往往是物質方面的定義,例如沒有錢、沒飯吃、沒地方住等等。但如果我們再往下探究,去挖掘導致貧窮的根因,就知道這樣的物質貧窮只是表象,背後往往還有更深的破碎在裡面。

書中說道其中一個簡短的案例,是一位美國的非裔單親媽媽在都市打拼的故事。

因為生長在都市中的貧民窟,小時候並沒有給予足夠的關愛,以至於在感情關係中,他總會想用性關係來取得對方的認同,也因此導致他未婚生子、不得不放棄課業。

生下孩子後,即使沒有學歷、只能做最基礎的工作,她仍舊努力地打拼、不放棄。但是當她發現當時的社會福利制度,會在低收入戶有了收入後,相對應地減少補助金,以致於工作再多,實際的月收入仍然沒有改變。知道這樣的事實後,她便失去了奮鬥的盼望。

我們會想:為什麼都市生活那麼辛苦,還選擇在這裡生活呢?殊不知在早年,這裡也是個剛開發的城市,他們的爺爺奶奶們為了討生活而加入了工廠、製造業的行列;當世界邁向國際化,許多企業紛紛將工廠轉到東南亞,這些被迫失業的人們,只能搶著為數不多的服務業工作,即使日後金融業、科技業開始蓬勃發展,他們的年紀也已經跟不上了。

表面上,這位單親媽媽只是「物質上的貧窮」,但實際所遭遇到的,是更多層面的貧窮。書中將貧窮定義成「四種關係上的破碎」:

- 人與神的關係

- 人與自己的關係

- 人與其他人、社會的關係

- 人與其他受造物的關係

當我們不知道神對人永恆的愛的時候,我們就很容易地得從外在的回饋中來確立自己的價值,也因此容易造成自信心的缺乏。倘若環境、社會恩又不是相對友善,就更容易形成一個負面的漩渦,將人吞噬。好像上述提到的單親媽媽,原本破碎的經歷,再加上社會制度的不友善,導致她更加地無助、自卑。即使福利機構介入幫助,他也不願學習新的事物,因為在他的觀念裡,只剩下習得的無助。

⏺️扶貧:如何給予幫助才算是到位?

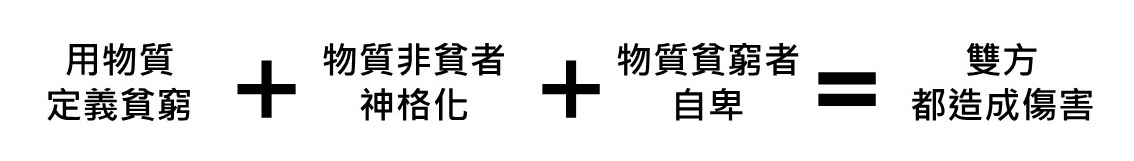

書中多次提到助人的「失敗公式」:

以上述單親媽媽的案子為例,倘若外人一昧地給予金錢、物資上,反而更有可能讓受助者養成惰性與依賴性。不僅會讓旁人覺得「這個很沒用」,助人者也會很受傷,因為給再多的金援好像都沒有效果。

扶貧的目標不只是滿足物質、金錢上的需求,而是讓受助者能夠修復與自己的關係,能夠正向地看待自己的價值;修復與周遭人之間的關係,進而建立起好的人際關係網絡。讓受助者不僅能達到自給自足的目標,更是找到一件榮神益人的事作為使命。

書中也提醒助人者,在物質上、知識上、經驗上都不要帶著‘’救世主的心態’‘來幫助他人。當助人者用這種心態協助他人,反而更會激發起受助者的反感與自卑感。助人者需要記得的是,我們也是不完美的人,甚至沒有遭遇過跟對方一樣的經歷;這樣的情況下,要一個不完美的人去協助破碎的人,總是有可能出錯的。

在每個援助的過程中,都很需要上帝來修復我們的心,不只是受助者,連助人者都有可能在助人的過程中發現自己的缺陷,雙方在互動的過程中都很需要有上帝的帶領,能夠一同走出黑暗、進入光明。

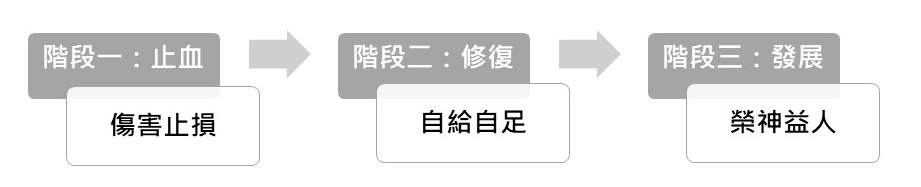

⏺️區分受助者的需要:止血、修復、發展

在實際參與短宣隊、社區服務或是個人的助人行動時,作者提醒我們在開始前,需要先釐清受助者的狀態。受助者的需要又分成三個階段:止血-修復-發展。

當受助者在緊急、危難的關頭,就會需要外力快速介入、協助,好比遭遇天災的地方,就需要當地的機構、政府快速給予物資上的幫助,讓受災戶能夠先維持基本的生活需求。這個階段,便是「止血」。

當外援的物資到位,居民也慢慢穩定下來,接下來則是到了「修復」的階段,這時就得將焦點轉向非物資的協助上:幫助居民自己建造房子、重新規劃地方經濟、打造自己的家園。這個階段重點強調於教導自給自足的能力,但絕不要再回去用「物資支援」的方式給予協助。書中提到很多海外協助的志工團到了當地,帶著滿滿的物資來到現場,殊不知通常在他們抵達前,當地機構就已經「止血」完了,過多的物資反而造成當地的管理困擾,千里迢迢來到當地的施助者也會有點心寒。

最後的「發展」階段,則是讓受助者不僅能自給自足,更幫助他們找到自身的優勢,去開發屬於自己的經營模式;使用上帝的恩賜,去祝福人、榮耀神。不僅適用於人與人之間的互助關係,也能套用在社區再造、社群發展上,好讓一群人能夠為主做更大的事。

⏺️個人實際案例的反思:課輔班

作者在書中提到許多社區工作或宣教事工的案例,好讓讀者能夠從不同的助人情境中,了解上述的觀點,並從這些個案中,反思自己現在在做的事。

我在教會長期擔任國中課輔班的老師,學生多半是社區或教會會友的孩子。在教育現場,以本書的定義來說,我好像是一個「知識的富裕者」,學生則是「知識的匱乏者」。

(改寫書中助人的失敗公式)當我用知識來定義學生的程度時,擁有較多經歷的我/老師則成了教室中唯一的知識管道,而我也只會看見學生的錯誤,心裡OS:「你怎麼不會呢?」、「怎麼教才能讓你懂呢?」但是當我一直focus在學生教不會的這個問題上,我就看不見這個人;我們之間的關係就只建立在問題、課業上。當他學會了、畢業了,我們的關係就斷了;倘若他一直學不會,不僅老師會很挫折,學生也容易在這個過程當中產生習得無助感。

(改寫書中助人的失敗公式)當我用知識來定義學生的程度時,擁有較多經歷的我/老師則成了教室中唯一的知識管道,而我也只會看見學生的錯誤,心裡OS:「你怎麼不會呢?」、「怎麼教才能讓你懂呢?」但是當我一直focus在學生教不會的這個問題上,我就看不見這個人;我們之間的關係就只建立在問題、課業上。當他學會了、畢業了,我們的關係就斷了;倘若他一直學不會,不僅老師會很挫折,學生也容易在這個過程當中產生習得無助感。

反思後,我覺得需要抓住「自給自足」、「修復4種關係」這兩個觀念非常重要,需要基於這兩個觀念,重新去校正自己的教學觀,才能讓師生之間有比較健康、長久的關係。感謝主在還沒唸書前,我仍然有幾次誤打誤撞地抓住「自給自足」的觀點。

我曾經跟某屆的學生說過:「老師只是輔助,不論老師教得如何,考試還是只能你們自己去考;老師會盡力地想辦法、去知道怎麽幫助你,而你也要讓老師知道怎麽樣才能幫助你進步。」當我將學習的責任丟回給學生後,中等程度的學生便能夠試著自己多做點什麼,我自己也能夠減少在備課上的負擔,更多花心思在他們的品格、學習方法與生涯規劃上。

但在「修復4種關係」上,我覺得這是我們老師們日後更多需要去準備的方向。不論是老師或學生,每個人或多或少都會對一些事物有習得無助感。但是我們回到上帝的面前,學習用上帝的眼光來看自己,看自己是寶貴的、可愛的;在神的愛中被修復,才能用比較正面的心態來學習。老師更多的是成為學生的「陪跑員」,一起在這過程中同甘共苦,而不是成為拖著學生跑的「拖車」,既費力又傷神。

哪個老師不掛心自己學生的未來呢?當師生關係中有上帝的介入後,學生能自己與上帝連線,我們才能更加放心,並相信他們的未來都在上帝的手中。